- Schlaganfall: Was ist das?

- Was sind die Symptome eines Schlaganfalls?

- Was sind die Ursachen eines Schlaganfalls?

- Gibt es Risikofaktoren für Schlaganfälle?

- Diagnose eines Schlaganfalls

- Wie werden Schlaganfälle behandelt?

- Schlaganfall vorbeugen: Wie geht das?

- Leben mit einem Schlaganfall: Was ändert sich, auf was muss ich achten?

Laut Stiftung Deutsche Schlaganfall Hilfe e. V. erleiden in Deutschland jährlich etwa 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Schlaganfälle können tödlich sein. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass 2022mehr als 10.500 Menschen an den Folgen eines Schlaganfalls starben – das sind mehr als dreimal so viele wie Verkehrstote pro Jahr.

Hier erklären wir, was ein Schlaganfall ist, welche Symptome eines Schlaganfalls Sie kennen sollten und alles rund um Ursachen, Diagnose, Behandlung und das Leben nach einem Schlaganfall.

Schlaganfall: Was ist das?

Ein Schlaganfall ist eine plötzliche, schlagartig auftretende Störung der Gehirnfunktion aufgrund einer Unterbrechung oder Verminderung der Blutzufuhr zum Gehirn.

Dies kann durch ein blockiertes Blutgefäß (ischämischer Schlaganfall, auch „Hirninfarkt“ genannt) oder durch das Platzen eines Blutgefäßes (hämorrhagischer Schlaganfall, auch „Hirnblutung“ genannt) verursacht werden.

Eine Sonderform des Schlaganfalls ist der transitorische ischämische Anfall. Hierbei ist die Blutzufuhr nur vorübergehend blockiert. Die Blockade in den entsprechenden Blutgefäßen löst sich nach kurzer Zeit von selbst auf. Umgangssprachlich werden solche Schlaganfälle als „Minischlaganfall“ bezeichnet.

Schlaganfälle stellen immer einen medizinischen Notfall dar und erfordern sofortige ärztliche Hilfe. Je länger die Unterbrechung der Blutzufuhr bestimmter Hirnareale andauert – je länger also eine Unterversorgung mit Sauerstoff besteht – desto schwerwiegender können die Langzeitfolgen sein.

Was sind die Symptome eines Schlaganfalls?

Ein Schlaganfall kann zu verschiedenen Symptomen führen. Je nachdem, welche Hirnareale vom Hirninfarkt oder der Hirnblutung betroffen sind, können mitunter folgende Symptome auftreten:

- Plötzliche Schwäche oder Lähmung einer Körperhälfte, die sich oft auf Arm, Bein oder Gesicht auswirkt.

- Sprach- und Kommunikationsstörungen wie Verwirrtheit, Wortfindungsstörungen oder Unfähigkeit zu sprechen.

- Sehstörungen wie plötzlicher Verlust der Sehkraft auf einem Auge oder Doppeltsehen.

- Gleichgewichts- und Koordinationsprobleme, die zu Schwindel, Gangunsicherheit oder Sturzneigung führen können.

- Starke Kopfschmerzen, insbesondere wenn sie plötzlich auftreten und von Übelkeit, Erbrechen oder Bewusstseinsveränderungen begleitet werden.

- Veränderungen des Bewusstseins wie Bewusstlosigkeit, Desorientierung oder Verwirrtheit.

Was sind die Ursachen eines Schlaganfalls?

Schlaganfälle haben in der Regel eine von zwei möglichen Hauptursachen: Durchblutungsstörung oder Blutung.

Ischämischer Schlaganfall

Dies ist die häufigste Form eines Schlaganfalls und tritt auf, wenn ein Blutgefäß, das das Gehirn mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, blockiert wird. Die Blockade kann durch ein Blutgerinnsel (Thrombus) entstehen, das sich in einem Blutgefäß im Gehirn bildet, oder durch ein Blutgerinnsel, das von einem anderen Teil des Körpers zum Gehirn wandert (Embolie). Auch Verengungen der Blutgefäße durch Ablagerungen an den Gefäßwänden können Blockaden der Durchblutung auslösen.

Hämorrhagischer Schlaganfall

Diese Art von Schlaganfall tritt auf, wenn ein Blutgefäß im Gehirn platzt und zu einer Hirnblutung führt. Die häufigste Ursache für eine Hirnblutung ist ein geplatztes Aneurysma, das eine abnorme Ausbuchtung der Blutgefäßwand darstellt. Eine andere Ursache kann eine arteriovenöse Malformation (AVM) sein, bei der es zu einer abnormen Verbindung zwischen Arterien und Venen im Gehirn kommt.

Gibt es Risikofaktoren für Schlaganfälle?

Für die Blockade oder die Blutung in den Gefäßen des Gehirns gibt es viele Risikofaktoren. Hirnblutungen und das Platzen von Blutgefäßen im Gehirn können beispielsweise durch harte Schläge auf den Kopf verursacht werden. Stürze, Unfälle oder Kampfsportarten wie Boxen können das Risiko für Schlaganfälle erhöhen.

Weitere Risikofaktoren für Schlaganfälle sind etwa

- hoher Blutdruck

- Diabetes

- Rauchen

- hoher Cholesterinspiegel

- unregelmäßiger Herzschlag

- Übergewicht

- Bewegungsmangel

- familiäre Veranlagung

- Alter

- Geschlecht

- Stress

- übermäßiger Alkoholkonsum

Einer der größten Risikofaktoren für Schlaganfälle ist Bluthochdruck. Dauerhaft hoher Druck kann die Gefäßwände von Arterien schwächen. Durch den Bluthochdruck können sich außerdem Aneurysmen bilden. Solche sackförmigen Ausstülpungen der Gefäßwände können unter dauerhaft hohem Blutdruck platzen und schwere Hirnblutungen auslösen.

Bestimmte Erkrankungen wie Diabetes können die Blutgefäße schädigen und Durchblutungsstörungen verursachen. Das Risiko für Schlaganfälle steigt dadurch. Ähnlich verhält es sich mit erhöhten Cholesterinwerten. Das Blutfett lagert sich an den Gefäßwänden ab und verengt die Gefäße. Je mehr schlechtes Cholesterin sich in den Gefäßen ablagert, desto höher das Risiko für Schlaganfälle und Arteriosklerose.

Diagnose eines Schlaganfalls

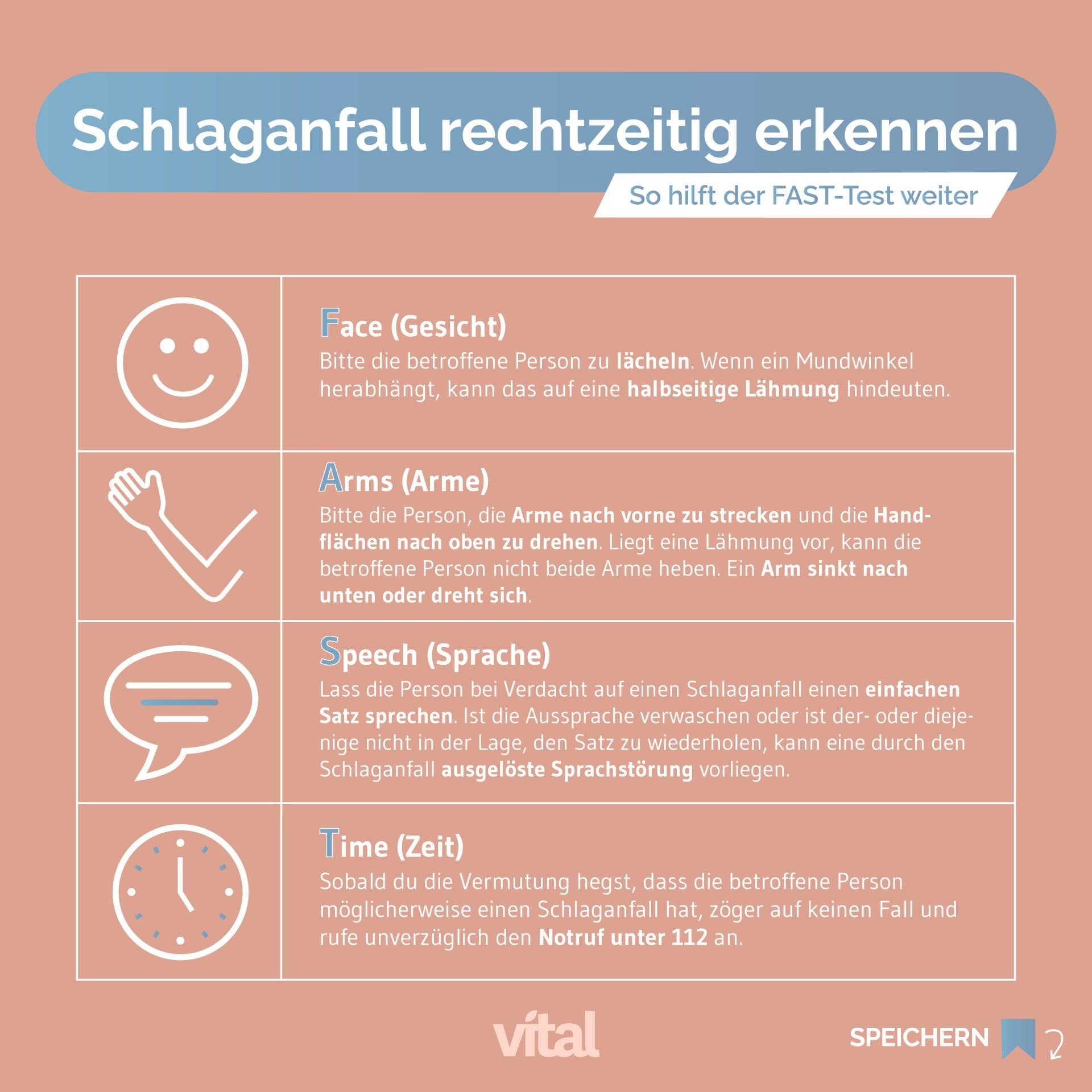

Wie erkennt man selbst einen Schlaganfall? Ein einfacher – und vor allem sehr schneller – Test kann Ihnen helfen, Hirnblutungen oder einen Hirninfarkt rechtzeitig zu erkennen. Mit der FAST-Methode können Sie die häufigsten Anzeichen eines Schlaganfalls identifizieren. Die Abkürzung „FAST“ steht für die englischen Begriffe:

- Face: Sind Lähmungserscheinungen im Gesicht zu beobachten? Hängt ein Mundwinkel oder ein Augenlid auffällig herab?

- Arms: Ist ein Arm von Lähmungen betroffen? Wenn beide Arme vor dem Körper ausgestreckt sind, hängt einer von beiden tiefer als der andere?

- Speech: Ist die Sprache verwaschen, undeutlich oder anderweitig auffällig? Auch verwirrte oder unsinnige Äußerungen können auf Beeinträchtigungen bestimmter Hirnareale hindeuten.

- Time: Schnelles Handeln ist bei Schlaganfällen mitunter lebenswichtig. Je schneller professionelle, notärztliche Behandlung einsetzt, desto besser die Aussichten.

Ärzte und Ärztinnen diagnostizieren Schlaganfälle im Krankenhaus durch die Untersuchung körperlicher, äußerer Anzeichen. Gesicht, Bewegungen, Koordination, Sprache und Geisteszustand werden jetzt beobachtet.

Auch bildgebende Verfahren kommen zum Einsatz. Je nach Verdacht und Schwere des Schlaganfalls kommen Computertomographie (CT) und/oder Magnetresonanztomographie (MRT) zum Einsatz. Die Magnetresonanztomographie liefert genauere Bilder der verzweigten Gefäße im Gehirn als die Computertomographie.

Blutuntersuchungen können ebenfalls bei der Diagnose von Schlaganfällen helfen. Gerinnungsfaktoren, Entzündungswerte und ähnliches sind hilfreiche Parameter für die Diagnose.

Wie werden Schlaganfälle behandelt?

Die Behandlung eines Schlaganfalls richtet sich ganz nach der Ursache und Zeitpunkt des Auftretens der Symptome.

Ischämische Schlaganfälle etwa können durch die Verabreichung von Blutverdünnern und Medikamenten zur Auflösung von Blutgerinnseln behandelt werden. Mitunter kann ein blockiertes Blutgefäß auch durch einen mechanischen Eingriff befreit werden. Welche Methode anzuwenden ist, entscheiden Ärzte und Ärztinnen fallabhängig.

Bei der Behandlung von hämorrhagischen Schlaganfällen geht es vorrangig um die Kontrolle und das Aufhalten der Blutung. Durch bestimmte Medikamente kann der Druck auf das Gehirn verringert werden. Chirurgische Maßnahmen werden üblicherweise ergriffen, um die Blutung manuell zu stoppen. Geplatzte Aneurysmen etwa können mit speziellen Klemmen an den oberen und unteren Enden der Ausstülpung des Gefäßes behandelt werden.

Schlaganfall vorbeugen: Wie geht das?

Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz vor einem Schlaganfall. Durch bestimmte Lebensweisen und Vorsichtsmaßnahmen können Sie allerdings das Risiko senken. Achten Sie vor allem auf folgende Dinge:

Kontrolle des Blutdrucks: Ein hoher Blutdruck ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für einen Schlaganfall. Regelmäßige Messung des Blutdrucks und gegebenenfalls medikamentöse Behandlung in Absprache mit einem Arzt sind wichtig, um den Blutdruck auf einem gesunden Niveau zu halten.

Gesunde Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß (wie Fisch und Geflügel) und gesunden Fetten ist, kann das Risiko eines Schlaganfalls verringern. Es ist auch wichtig, den Konsum von gesättigten Fetten, Transfetten, Salz und zuckerhaltigen Lebensmitteln zu reduzieren.

Körperliche Aktivität: Regelmäßige körperliche Aktivität trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts, zur Verbesserung der Durchblutung und zur Senkung des Blutdrucks bei. Mindestens 150 Minuten moderate Intensität oder 75 Minuten intensive Intensität pro Woche werden empfohlen.

Raucherentwöhnung: Rauchen erhöht das Risiko eines Schlaganfalls erheblich. Das Aufhören mit dem Rauchen ist eine der besten Maßnahmen, um das Schlaganfallrisiko zu senken.

Alkoholkonsum begrenzen: Übermäßiger Alkoholkonsum kann den Blutdruck erhöhen und das Risiko eines Schlaganfalls erhöhen. Es wird empfohlen, den Alkoholkonsum auf moderate Mengen zu begrenzen (ein Getränk pro Tag für Frauen und bis zu zwei Getränke pro Tag für Männer).

Leben mit einem Schlaganfall: Was ändert sich, auf was muss ich achten?

Ein Schlaganfall kann schwerwiegende Folgen haben. Werden Hirnareale über einige Zeit nicht mit Sauerstoff versorgt, entstehen irreparable Schäden. Je nachdem, welcher Teil des Gehirns betroffen ist, kann es zu Behinderungen und massiven Einschränkungen für das restliche Leben kommen.

Nach einem Schlaganfall sollten Betroffene ihre Leben und ihren Alltag an die neuen Gegebenheiten anpassen. Auch zur bestmöglichen Genesung und Rehabilitation können besondere Schritte ergriffen werden.

Medizinische Betreuung nach einem Schlaganfall

Eine angemessene medizinische Versorgung, einschließlich regelmäßiger ärztlicher Untersuchungen und Überwachung, ist wichtig, um den Fortschritt der Genesung zu überwachen und mögliche Komplikationen zu behandeln.

Rehabilitationstherapie nach einem Schlaganfall

Die Teilnahme an einer umfassenden Rehabilitationstherapie ist entscheidend, um die verlorenen Fähigkeiten wiederzuerlangen oder zu verbessern. Dies kann Physiotherapie zur Verbesserung der Muskelkraft und Beweglichkeit, Sprachtherapie zur Wiederherstellung der Kommunikationsfähigkeiten, Ergotherapie zur Förderung der Selbstständigkeit im Alltag und andere spezialisierte Therapien umfassen.

Unterstützung durch Spezialisten

Je nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten können auch andere Fachkräfte wie Neuropsychologen, Sozialarbeiter oder Ernährungsberater in den Genesungsprozess einbezogen werden, um eine ganzheitliche Betreuung sicherzustellen. Auch Selbsthilfegruppen können Betroffene dabei unterstützen, sich in ihrem neuen Leben zurechtzufinden.

Der Austausch in Gruppen mit anderen Betroffenen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, kann ein wichtiges Fundament bilden, den Verlust der gewohnten Freiheiten und Möglichkeiten zu akzeptieren.

Anpassungen im Lebensstil

Änderungen im Lebensstil, wie gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, Raucherentwöhnung und Kontrolle von Risikofaktoren wie Blutdruck, Cholesterin und Diabetes, können dazu beitragen, das Risiko eines erneuten Schlaganfalls zu reduzieren und die Gesundheit insgesamt zu verbessern.

Quellen: